지구온난화에 따른 기후변화의 최대 피해자는 아시아 지역

유엔 세계기상기구, ‘2023년 아시아지역 기후현황보고서’에서 이같이 발표

최근 기상·기후 자료 분석 결과 온난화 추세 가장 빠르고 피해 규모도 가장 커

지표면과 해수면 평균온도 상승폭 매우 높고 고산지대 빙하질량 크게 감소

지구온난화에 따른 기후변화의 최대 피해자는 아시아 지역유엔 세계기상기구, ‘2023년 아시아지역 기후현황보고서’에서 이같이 발표

|

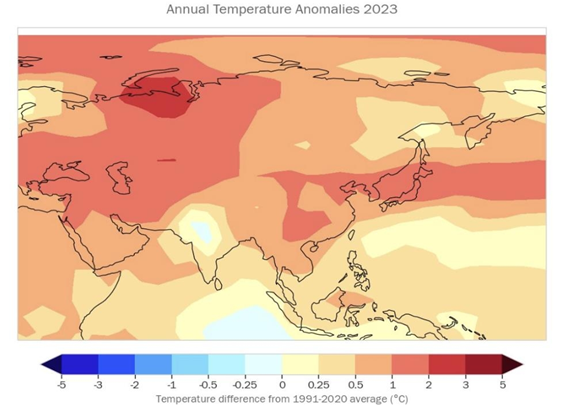

▲ 유엔 산하 세계기상기구(WMO)가 2024년 4월 하순에 발표한 <2023년 아시아 지역 기후현황보고서> 가운데 <아시아 지역 연평균 지표 온도 분석도>. 1991년부터 2020년까지 30년 동안의 연평균 기온에 대비한 상승 폭의 편차를 나타낸 그림으로 색깔이 주황색 쪽으로 짙을 수롤 상승 폭이 높다. 아시아 지역은 지구온난화에 따른 기온 상승 폭이 전 세계에서 가장 높아 각종 기상 재해의 피해도 가장 컸다. |

유엔 산하 세계기상기구(WMO)는 지난달 하순 ‘2023년 아시아 지역 기후 현황 보고서’를 내고 “전 세계 지역별 기후 변화 분석이 본격적으로 이뤄진 1961년부터 2023년까지 60년 넘는 동안 아시아 지역은 온난화 추세가 전 세계 평균보다 훨씬 빠르게 진행됐고, 그에 따른 기상 재해 피해도 그만큼 컸다”고 발표했다.

이 보고서는 아시아 대륙의 연평균 지표 근처 (지표에서 약 1.2~2m 사이) 온도를 비교 분석한 결과 2023년은 1991~2020년의 30년 평균치보다 섭씨 0.91도 높았고, 1961~1990년의 30년치 값과 비교하면 1.87도 뛰었다고 설명했다. 이 같은 아시아 지표 근처 평균 온도 상승 폭은 세계의 어느 지역보다도 훨씬 높은 것이다. 세계 평균 기온은 1850년대 산업화 이전 대비 1.5도 가량 상승했는데, 아시아 지역은 60여 년 전보다도 1.87도나 높아진 것이다.

특히 서시베리아와 중앙아시아, 동중국, 일봉 등에서 이상 고온 현상이 극심했다. 일본의 경우 지난해 8월 최고 기온이 38도를 오르내리며 125년 통계 사상 가장 높은 온도를 기록했다. 중국은 여름에 이상고온 현상이 14번이나 발생했고, 전국 기상 관측소 10곳 중 7곳에서 최고 기온이 40도를 넘었다. 위도가 낮아 더위가 봄철에 일찍 시작되는 동남아시아는 지난해 4,5월 폭염이 절정에 달하면서 열사병으로 숨지는 이들이 속출했다.

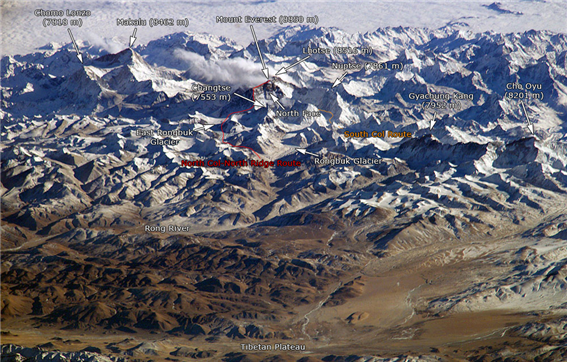

▲ ‘세계의 지붕’이라 불리는 히말라야산맥 고산지대. 세계 최고봉 에베레스트산(8850m)을 비롯하여, 8000m급 고봉들이 14좌(座)나 우뚝 서 있을 정도로 웅장하다. 유엔 산하 세계기상기구(WMO)는 지난달 하순 “기후변화의 최대 피해자는 아시아 지역”이라는 내용의 보고서를 발표하였는데, 특히 히말라야-티베트 고산지대의 빙하 22개를 면밀히 측정한 결과 20개 빙하에서 얼음 질량이 부쩍 줄어들어 기후변화의 심각성을 상징한다고 강조했다. 사진은 미국항공우주국(NASA)의 위성사진으로서, 가운데 위쪽에 에베레스트산이 표시되어 있다. 아래쪽은 티베트 고원지대. |

아시아 지역은 땅에서뿐만 아니라 바다에서도 연평균 온도가 높아져 아시아 대륙 동쪽에 접한 북서태평양은 2023년 해수면 온도가 기록상 가장 따뜻했다.

특히 서태평양 타이완섬 동쪽에서부터 동북 방향으로 흘러 일본 열도 동쪽을 거쳐 북태평양 해류와 만나는 구로시오해류와 인도양 북쪽 아라비아해, 그리고 필리핀의 해수면 온도는 지구 평균 대비 3배 이상 빨리 따뜻해졌다.기후 위기의 신호는 아시아 고산지대에서도 분명하게 나타났다. 남극과 북극의 극지방을 뻬면 얼음이 가장 많은 히말라야-티베트 고원지역에서도 지난해 관찰된 빙하 22개 중 20개의 질량이 부쩍 줄어들었다고 보고서는 설명했다. 빙하의 두께가 줄어드는 현상뿐만 아니라 빙하 끝자락이 뒤로 물러나는 ‘빙하 후퇴’현상도 매우 심해졌다고 한다. 그 한 가지 사례로서, 중국과 중앙아시아에 걸쳐 있는 톈산산맥의 동쪽 ‘우루무치제1빙하’는 1959년 관측이 시작된 이래 두 번째로 많은 얼음 소실 규모를 나타냈다.

▲ 중국 북서부와 중앙아시아 여러 나라 사이에 떡하니 버티고 있는 톈산(천산天山)산맥의 위용. 세계기상기구(WMO)는 기후변화에 따른 아시아 지역의 기후 위기를 분석하면서, 구체적으로 톈산산맥 동쪽 ‘우루무치제1빙하’는 1959년 관측 이래 두 번째로 많은 얼음 소실 규모를 나타냈다고 발표했다. <사진 : 두산백과> |

WMO는 아시아 지역의 급격한 온난화는 홍수와 가뭄 등의 극심한 자연재해로 이어졌다고 설명했다. 이 보고서는 "지난해 아시아에서 홍수와 가뭄 등 수문기상학(水文氣象學)적 자연재해 79건이 보고됐고 80% 이상이 홍수·폭풍과 관련됐다"며 "이로 인해 2천 명 이상이 사망하고 900만 명 이상이 직접적인 피해를 봤다"고 집계했다.

특히 주요 사망 요인은 홍수로 집계됐다. 이로써 기후·기상 자연재해, 특히 홍수에 대한 아시아의 취약성이 높다는 사실이 드러났다. 구체적으로 지난해 6~8월에는 인도, 파키스탄, 네팔 등 서남아시아 전역에서 여러 차례의 홍수와 폭풍으로 인해 600명 이상의 사망자가 발생하기도 했다.

WMO는 아시아 지역 회원국 가운데 약 82%가 재해 위험을 줄이기 위한 특별 기상 정보 등을 자체적으로 제공하고 있지만 '재해 맞춤형 서비스'를 제공하는 국가는 절반에도 못 미친다고 지적했다. 그러면서, 시시각각 변화하는 기상 상황에 맞는 국가적 지원과 정보 제공이 시급하다고 강조했다.

한편, 아시아 기후 위기의 대표적 사례로는 2022년 여름의 ‘파키스탄 대홍수’를 꼽을 수 있다. ‘21세기 지구 최악의 홍수’라고 일컬어지는 2022년 ‘파키스탄 대홍수’는 아시아 온난화의 심각성을 이론의 여지가 없는 수치(數値)로 적나라하게 증명하였다. 당시 여름 내내 퍼부은 폭우와 눈 녹은 물이 겹쳐 79만㎢에 이르는 국토면적의 3분의 1이 물에 잠겨 그야말로 ‘내륙의 바다’로 변했다. 한반도(22만㎢) 보다도 넓은 면적의 국토가 홍수에 휩쓸린 것이다. 흡사 성경 속 ‘노아의 홍수’를 방불케 할 정도였다. 게다가 공식적으로 3천만 명이 넘는 이재민이 발생하였다. 대한민국 인구(5천만 명)의 절반이 훨씬 넘는다.

파키스탄에서는 지난 2010년에도 이번 홍수보다는 덜 하지만 그때로서는 ‘역사상 최악’의 홍수가 발생했었다. 21세기 들어서자마자 22년 만에 ‘역사상 최악’의 홍수가 두 번 일어난 것이다.

▲ ‘파키스탄의 젖줄’ 인더스강의 하류 발리스탄주에 있는 도시 자파라바드가 2022년 여름 대홍수에 완전히 물에 잠긴 모습. 파키스탄에는 그해 6월부터 지속적으로 쏟아진 몬순 폭우와 지구온난화에 따른 폭염의 영향으로 녹아내린 빙하와 만년설의 물이 합쳐져 8월에는 국토 3분의 1 가량이 물에 잠기는 대홍수를 겪었다. |

파키스탄이 최근 들어 이처럼 ‘역사적’ 대홍수의 피해를 연거푸 입은 원인은 첫째로 세계평균치보다도 극심한 ‘아시아의 온난화’를 꼽는다. 지구온난화 탓으로 극성스럽게 발달한 인도양의 ‘괴물 몬순’(Monster Monsoon)이 파키스탄에 여름 내내 폭우를 퍼부었기 때문이다.

두 번째 원인은 파키스탄의 독특한 지형이다. 파키스탄은 북쪽으로 캐라코람산맥, 동북쪽으로 히말라야산맥 등 이른바 ‘세계의 지붕’이 우뚝 솟아있는데 폭염과 폭우로 녹아내린 눈이 계곡 홍수를 일으키면서 빗물과 겹쳐 인더스강 유역의 인더스평원으로 몰아친 것도 큰 원인이다.

|